最近,有几位50多岁的女性朋友反映自己近期脱肛严重,医生给予的建议是:卧床休息,减少活动。于是,她们就谨遵医嘱,停下了瑜伽导引法的修炼,连早晨的“站立功”都不敢练了。

一点都不奇怪,这就是现代医学的思维方式下,所形成的大众普遍认知,亦称:惯性思维。

既然我们常说“智者求其因,愚者求其果”,那么就得先来了解一下这其中的因果关系。

现代医学是怎么解释“脱肛”这种病症的发生原理呢?

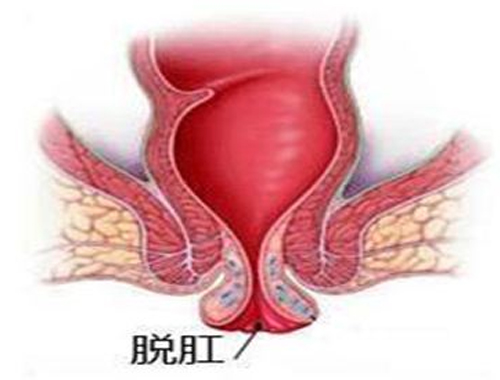

脱肛的学名叫:直肠脱垂。在西医看来,首先又是“病因不明”。只是从解剖学的因素中发现肛提肌和盆底筋膜薄弱无力。跟什么疾病有关呢?西医认为它与痔疮、前列腺肥大、分娩、经常性咳嗽、腹泻等等所形成的腹压增大有关,当然跟痔疮也脱不了关系,其实也就是痔疮的一种反应。

无论是那种学说,总之从现代医学物质观的角度来看,就是盆底肌肉组织松弛所导致的下坠。

好,如果这就是“病因”和“结论”的话;如果这就是脱肛真正的因果关系的话,那么我想请问大家:治疗的希望在哪里?从何下手?即使割掉,是不是还会再“脱”?说实话,答案岂非只有俩字:无望!逻辑上的道理似乎很简单:已经松弛、耷拉下来的皮肉、筋膜、脏器,又怎么可能再“提”上去呢!随着年龄的增长、体能的下降、地球引力等,只能是越来越“薄弱无力”,越来越下坠、疲软嘛!那你还能有什么指望?无非又是一个“终身疾病”的论调而已,当然他也只能回答你那句医生常用语:“没有什么好办法,不要……不要……”

(5).jpg)

我想问一问这些每天带着专业“顶戴”的医生们,咱除了“不要”怎样和动不动就卧床之外,您还能让病人要点什么、有点什么、给点什么有希望的方式方法呢?

如果按照以上的学说来讲的话,那么请问诸位医生:

这卧床和休息,难道就能把脱肛“卧”上去吗?

这就是你们看待生命的思维方式吗?

生命难道就只是一个物体而已吗?

如果人体只有肌肉组织、筋骨、脏器,那活人的能量和动力从何而来呢?

解剖学是在尸体上所建立的学说,而活人的生命难道只有这些看得见的肉块吗?

活人和尸体的最大区别只是物体上的差异吗?

为什么平时人人都会说:“人活一口气”,但到了西方医学上,就死不接受气血学说呢?

当然,就更不要说精神、心理、风寒署湿燥火等内外一体观了。

如此思路,如此分析看来,西方医学必须是在人体中找到“敌人”这个目标的前提下,才有可能建立和产生所谓的“治疗”方法,因为它是建立在“靶子”上的学说,必须找到“敌人”而后歼灭之,比如用抗生素、化学药物、手术、截肢、化放疗等。除了消灭便是取而代之,比如用化学激素(胰岛素、黄体酮等等),还有不锈钢、钛合金、塑料等予以“替代”。否则,剩下的疾病基本都是“病因不明”的“终身疾病”。

当然,我们不会否定西方医学在抢救中所发挥的长处,但也得正视它在慢病领域的短处,以至于在“生命学”中的极大缺陷和短板。否则,为什么经常出现——手术非常成功,但术后并发症却危机生命?为什么化放疗后,显示癌细胞已被杀灭,但病人却与世长辞呢?这种治病不活命的结果,问题到底出在了哪里呢?说白了,就是思维方式和文化上的差异。我们在上期的微课中讲过,文化不是知识,不是学识、学历,而是对于自然规律的遵从和教化,是古人讲的“文以载道”,是《礼记》所说的:“天地之化育”。但凡违背了这个前提,统统不能叫文化。

所以,韩美林近期说的很有道理:没文化的文化更可怕!

难道对于“脱肛”的治疗和认识也与文化有关吗?当然!西方解剖学的世界观和中国传统哲学、医学指导下的气血学说之间的差异,才会导致“道”上的根本分歧,自然就会导致“术”上的差别嘛!文化就是一种行道的世界观,技术和方法只是随之而来的工具。所谓“形而下者谓之器,形而上者谓之道”,正是由于人体气机的升降出入看不见、摸不着,所以才会在“术”上没招了,找不到“靶子”了。可见,无论是中医治病,还是导引术的内在修炼,都是“形而上”的心法和“形而下”的身体、身法结合一致的,这本来也正是“瑜伽”一词的宗旨和定义。因此,这也正是我们“瑜伽导引法”或者叫“中医瑜伽”所形成的来路。正因为西方医学在此“失道”了,当然就“寡助”了,当然就会出现无招甚至“损招”了。

在有知识没文化的医生看来,脱肛才会“病因不明”;在中医之道和“黄老学说”看来,脱肛的原因没什么“不明”的,而且相当明确,万病逃不过“百病生于气也”,超不出“经脉者,能决生死,处百病,调虚实,不可不通。”脱不开老子的“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。

西方式的“物质文化”、“肉块医学”(解剖学)当然无解了,因为找不着“靶子”了。

中国文化听起来文绉绉的,但对于懂道明理的人来讲,落实起来却是“大道至简”,也就是难懂易行。比如脱肛也罢、脏器下垂也罢,在中医看来就是“中气下陷”,脾气虚、脾阳不振、肾阳虚即是它的病因。如果你还是听不懂的话,就去做一个小实验:把一只乒乓球捏憋了,怎么恢复它呢?用开水一烫,看看它是不是马上复原了。

您从中能够得到点什么启示呢?

这就叫“大道至简”,可见,多学点中国传统文化是一件很现实的事情,从吃喝拉撒睡到生命与健康,天天都在我们“门头上放光”,你却视而不见。这叫文化,否则就叫“知识越多越反动”,反啥动呢?道之动也!这就是儒家为什么说:“记问之学,不足以为人师”的道理,因为文化靠的是悟性而非知识也!

【待 续】

您现在的位置:

您现在的位置: